業界初!話題の新しいLP『スワイプ型LP』の分析手法を徹底解説!

1.はじめに(スワイプ型LPの登場と特徴)

これを読んでくださっている皆さんはLPの成果向上を目指し、日々様々な施策に取り組まれていることと思います。

LPからコンバージョン(CV)に繋げるためには、興味を喚起し「読んでもらう」ことが大前提です。

そのためにGAやヒートマップなどを使ってPDCAを回している方も多いでしょう。

施策として、動画挿入、エフェクト、有名人起用など、様々な手法を試されているかもしれません。

しかし、費用や時間をかけても思うような成果が出ないケースも。

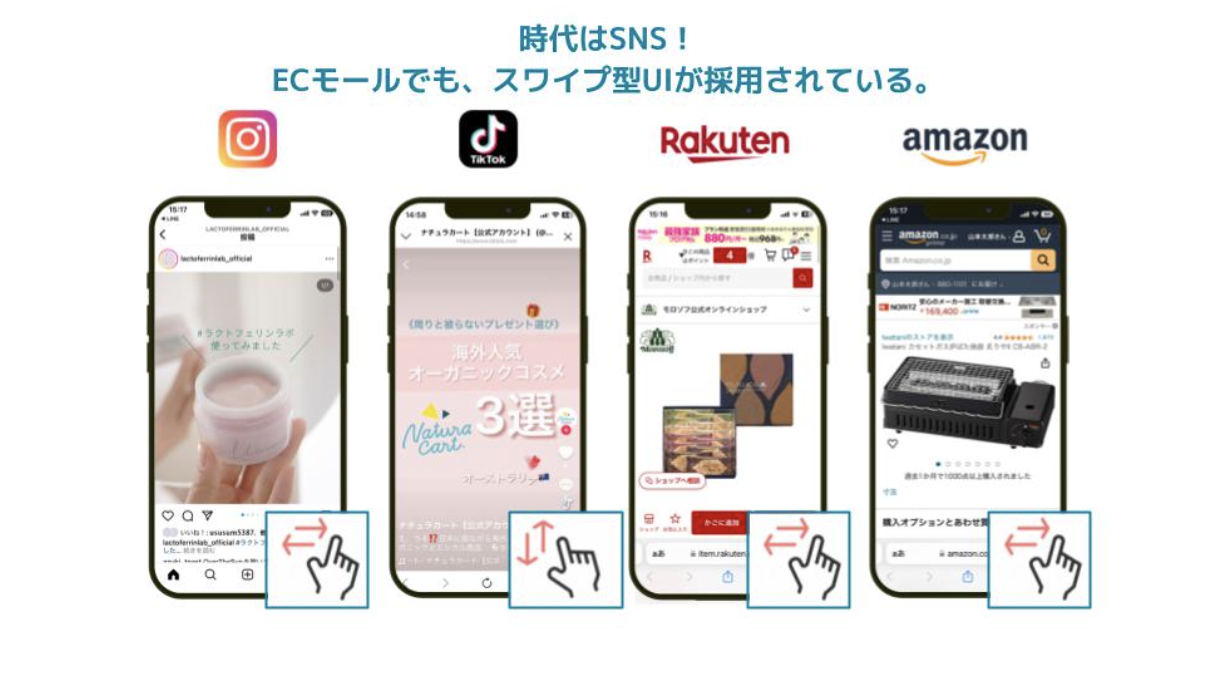

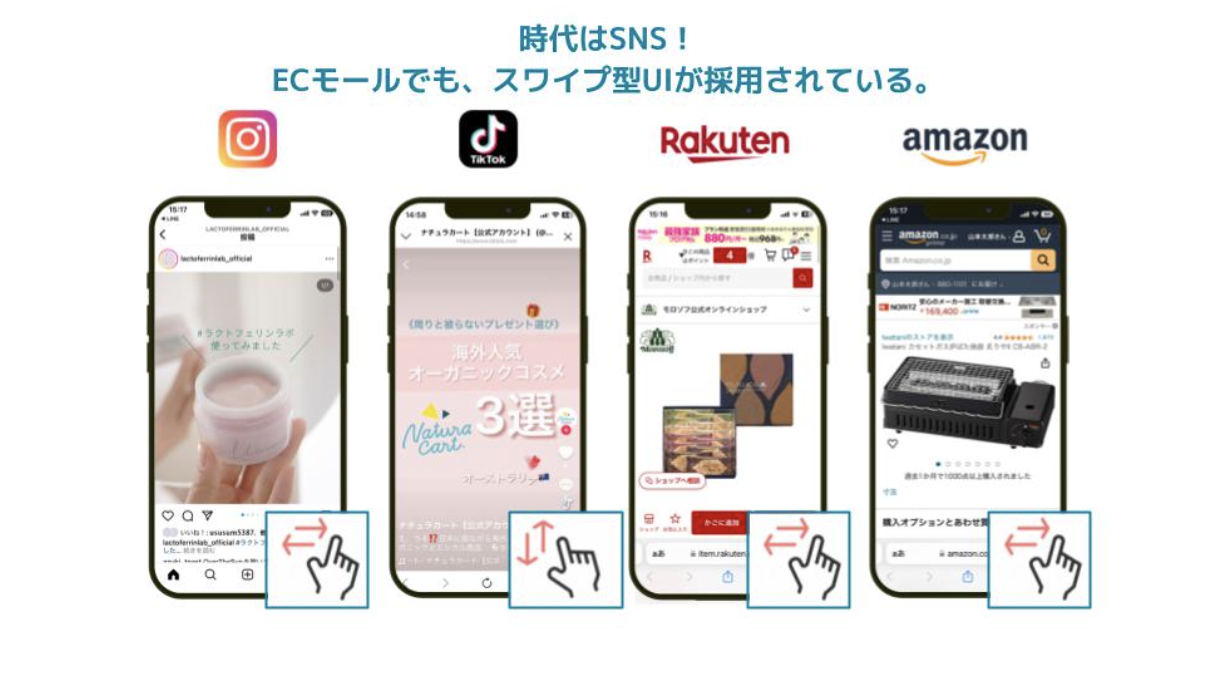

そこで生まれたのが、UIを「読んでもらう」ために最適化した「スワイプ型LP」です。

従来の縦長LPは、ユーザーが内容を読み飛ばしてしまうという課題を抱えていました。多くの担当者が、どのようにユーザーの興味を引きつけ、最後まで読んでもらうか試行錯誤してきたのではないでしょうか。

スワイプ型LPの最大の特徴は、各ステップで画面が一時停止し、ユーザーが自然と内容に集中できる点です。縦長LPのように一気にスクロールされてしまう心配がなく、一つひとつの情報を丁寧に伝えられます。これにより、ユーザーのコンテンツへの関心が高まり、情報伝達効率が向上します。結果、クリック率やCVRの向上に繋がることが期待できます。

しかし、スワイプ型LPへの変更だけで、必ずしもクリック率やCVRが改善されるとは限りません。これは、縦長LPとは全く異なるUIであるため、新たな視点での施策設計や分析が必要となるからです。多くのケースで、従来のノウハウがそのまま通用しないことが、効果が出ない原因の一つと考えられます。

2.従来の縦長LPの分析方法

縦長LPでは主に以下の指標をもとに分析・改善をしてきたかと思います。

・離脱率・直帰率が高い場合:広告クリエイティブとの整合性や、FVの内容を見直す。

・スクロール率が低い場合:コンテンツの配置順序や、訴求内容を改善する。

・クリック率が低い場合:ボタンのデザインや配置を見直す。

私たちもこれまで縦長LPの分析・改善を多数行ってきました。

しかし、毎回立ちはだかる大きな壁が、「コンテンツ単位での評価が曖昧である」ということです。

どこまでスクロールされているか、どのコンテンツに注目が集まっているか、どのCTAがクリックされているかなどは分かっても、各コンテンツ単位での離脱率や滞在時間、CTAクリック率やCVRなどは分からず、その部分については取りたくても取れないものとしてある種の諦めを持って分析・改善を進めておりました。

要するに、縦長LPの分析・改善は仮説で進めなければならない範囲が広すぎるのです。

3.従来の縦長LP分析とスワイプ型LP分析の違い

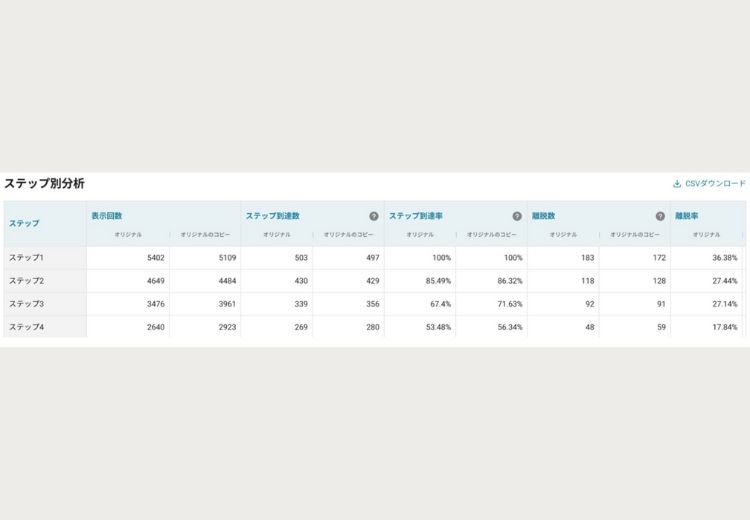

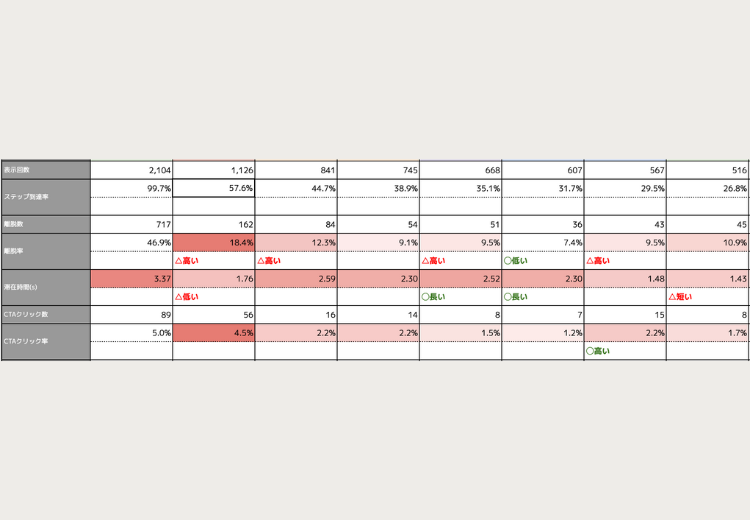

スワイプ型LPでは各ステップで一時停止するという最大の特徴があると説明しましたが、それによって得られる分析部分でのメリットも大きいです。

これまではLP全体で評価していた離脱率、到達率、CTAクリック率、コンバージョン率、滞在時間などが、このUIであることで、ステップごとでの評価が可能になりました。

これによって、ステップごとの貢献度や改善するべきポイントが明確になり、課題の洗い出しの精度が格段に向上しました。

また、スワイプ型LPを運用する中で、スワイプ型LPでの成果を最大化するための目指すべきポイントが分かってきました。

それは、「最終ステップ到達率を上げる」です。

成果を出しているすべてのスワイプ型LPで、最終ステップに到達したユーザーのCTAクリック率が他ステップに比べて高くなっています。

そこから、スワイプ型LPではいかにしてユーザーを最終ステップまで誘導するかが重要だと結論づけました。

最終ステップまで誘導するためには、FVからクロージングまでを1つの流れとして、ユーザーが読みやすく理解しやすい流れを作ること(情報伝達効率を上げること)が必要です。

もちろんこれは縦長LPでも同じことが言えますが、スワイプ型LPの場合はUIの特性上、きちんと読まれる可能性が高くなっているので、より重要になると考えています。

4.スワイプ型LPの評価手法と改善案

最終ステップ到達率は20%をKPIとしています。

中には30%を超えるLPもありますが、まずは20%を目指していきます。

20%を下回ってしまっている場合は伸び代があると判断し、改善していきます。

代表的な打ち手は次のとおりです。

・ステップ数を20以下にする。

→ステップ数が20以上の場合は最終ステップ到達率が10%を下回りやすい傾向になっています。

・最初の関門であるFVの改善

→2ステップ目到達率が50%以下の場合は優先度高く改善することが望ましいです。理想は60%前後です。

・ステップの並び替え

→ステップをラベリングして正しい順番になっているかを確認し、問題がある場合は並び替えを行います。

・各ステップの離脱率をチェックし、10%以上のものから改善

ラベリングについては、各ステップをコンテンツの役割で分類するイメージです。

これは縦長LPと同じ考え方で、

FV→興味訴求→メリット訴求→根拠→声→権威者評価→想い→サービス・仕様→クロージング

この流れがスワイプ型LPでも望ましいと考えています。

縦長LPでは最後まで読んでいただけないことを前提に、この流れを途中で区切ったり、繰り返したりを行うこともありますが、何度もお伝えしているとおり、スワイプ型LPではUIの特性上「読まれる」確率が高くなるので、情報伝達効率の向上のためラベルごとにまとまっていることと、その順番が重要になります。

ただし、順番については平均的にこの流れが望ましいとは思いますが、すべてのLPに最適かというと、そうとは言い切れません。

まずはこの流れで運用してみて、そこからテストを重ねて勝ちパターンを見つけていくべきです。

5.改善のためのPDCAの回し方

縦長LP同様、ABテストをガンガン回して勝ちパターンを見つけていくという基本的な手法はスワイプ型LPでもやはり重要です。

ABテストをする時に、洗い出した改善案をすべて変更してから実施してしまうのではなく、改善案に優先度をつけて、1つずつ検証していきましょう。

その時の優先度の付け方ですが、私たちは以下の順で優先度が高いと考えています。

優先度高:2ステップ目到達率の改善(FVの改善)

優先度中:順番の入れ替え

優先度中:各コンテンツの離脱率の改善

6.まとめ

スワイプ型LPは通常の縦型LPと比較してユーザーのエンゲージメント向上、情報伝達効率の向上などが期待できるため、成果の出やすい新しいLPの形です。

多数の導入店舗様に成果を出していただいており、改善率110%〜120%が出ている店舗様が多く、最大で248%の改善率を出されている店舗様もいらっしゃいます。

成果を最大化するためにはスワイプ型LPに適した分析と改善が必要です。

LPcatsであればそんなスワイプ型LPがノーコードで制作でき、分析・改善に必要な分析データも取得することができます。

ABテスト(スタンダードプラン以上)も簡単に実施できるので、PDCAを高速で回すことが可能です。

現在運用しているLPの成果が頭打ちになっていると感じている店舗様はぜひLPcatsの導入をご検討ください!